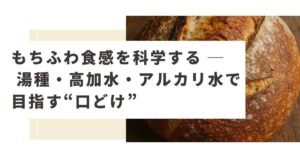

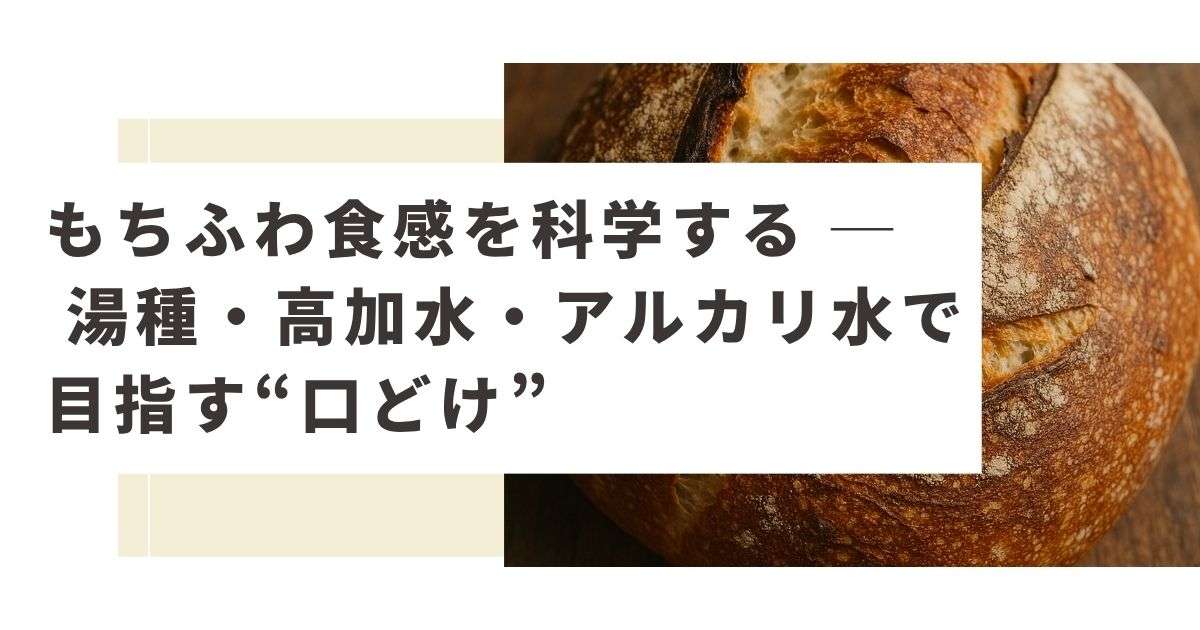

もちふわ食感を科学する ─ 湯種・高加水・アルカリ水で目指す“口どけ”

パン好きなお客様も大好きな「もちもち・ふわふわ」の食感。製法次第で、同じ配合でもその質感は大きく変わります。特に近年注目されているのが、湯種(ゆだね)製法、高加水製法、そしてアルカリ水の活用。これらを組み合わせることで、口どけ感・保水性・保存性を高めた“もちふわパン”を作れます。本稿では、それぞれの理論・実際の効果・導入のポイントを、確認できる科学的/技術的根拠とともに解説します。

1. 湯種(ゆだね)製法の原理と効果

湯種とは何か?

湯種(英語では Tangzhong や “hot water roux / water roux” と呼ばれる)とは、小麦粉の一部を熱湯と混ぜて糊化(α化)させたものを、パン生地に加える手法です。

この操作により、でんぷんが糊化・膨潤し、保水性が高まりやすくなります。

Wikipedia にも、湯種法は糊化された小麦粉がパン中のでんぷんの再結晶化(つまり老化)を抑え、柔らかさを保ちやすくするという記述があります。

湯種パンの特徴・研究結果

農研機構(NARO)の研究「湯種製パン法の食パン生地の特性…」では、次のような結論が出されています。

湯種法を使うと、製パン吸水性が向上する(つまり水を多めに含ませやすい)

ただし、生地のガス保持性は低下しがちで、比容積(膨らみ)は従来法よりやや低くなることがある

しかし、保存性(老化の進行)はかなり遅くなる傾向があり、焼き立てのソフト食感をより長く保てるという結果が報告されている

つまり、湯種を加えることで保水性を改善しつつ、老化抑制によって“もちふわ”を保ちやすくする効果が実証されているわけです。

(農水省)

また、science-cooking の記事では、湯種パンが「ベタつき・大きな気泡・保水感強化」などの見た目・食感的特徴を持つ例が紹介されています。

湯種の温度条件・割合の考え方

湯種の加熱温度は、理論的には 65℃程度 が適切との記載があります。これは、でんぷん糊化を起こしつつ、過度のタンパク質変性を避ける妥協点とされるからです。

湯種の添加割合は、粉量の 10〜20% 程度が多く使われる実践例があります。NARO の研究でも、湯種生地を 20% 程度添加するのがバランスがいいという記載があります。

(農水省)

ただし添加量が大きすぎると、グルテン性が弱くなる、ガス保持性が落ちる、パンのボリュームが低下するなどのデメリットも出ます。

高加水によるもちふわ演出

「高加水」とは何を指すか

パン業界では一般的な加水率(液体量 ÷ 粉量)がおよそ 60〜70% 程度とされます。

“高加水”とは、それを超える水量(70%〜80%、さらにはそれ以上)を指すことが多く、水分によって生地がよりゆるくなり、気泡構造や柔らかさが変わる領域です。

高加水を採用すると、次のような特徴が得られやすいとされます:

🥐内部のクラムが湿潤感を帯びる

🥐大きめの気泡ができやすい(クラストとの対比が美しい構造になることも)

🥐もちもち感・しっとり感の向上

ただし、生地操作性や成形の難易度は高くなり、練り・発酵時間・ガス調整を慎重に行う必要があります。

science-cooking の記事でも、湯種 × 高加水のパンでは「生地に大きな気泡が見られ、みずみずしさを感じる」といった記述があります。

また、Rice.press の記事で、とあるベーカリーでは 加水率 120% という事例を「驚きの水分量」として紹介しています。

これは極端な例ではありますが、高加水と素材選び(水質など)の影響を重視する店の姿勢が見て取れます。

アルカリ水の活用 ─ pH制御によるテクスチャ調整(補足的考察)

調べた範囲では、日本語の公的研究やパン学会誌で「アルカリ水を使ってもちふわを出す」という確立された論文は完全に裏付ける、一般化された論文 は少なく、明確には確認できていません。しかし、pH や水素イオン濃度がでんぷん・タンパク質(グルテン)反応・酵素反応に影響を与えるという理論的な前提は、食品化学の一般知見として存在します。

一般的に、pH が高め(弱アルカリ性)になると、酵素反応(例えばアミラーゼ系酵素)が活性化しやすく、小麦粉中のでんぷんが糖化されやすくなる可能性が指摘されることがあります。また、タンパク質の荷電状態が変わることで、グルテンネットワークの性質が変わる可能性も理論的には考えられます。

ただし、これをパン製造に使えるレベルで応用している確かな実証例を確認できていないため、アルカリ水を活用するときは「仮説ベース」であることを明示した上で検証を重ねる必要があります。将来的には、パンメーカー・研究機関との共同実験で論文化される可能性もあります。

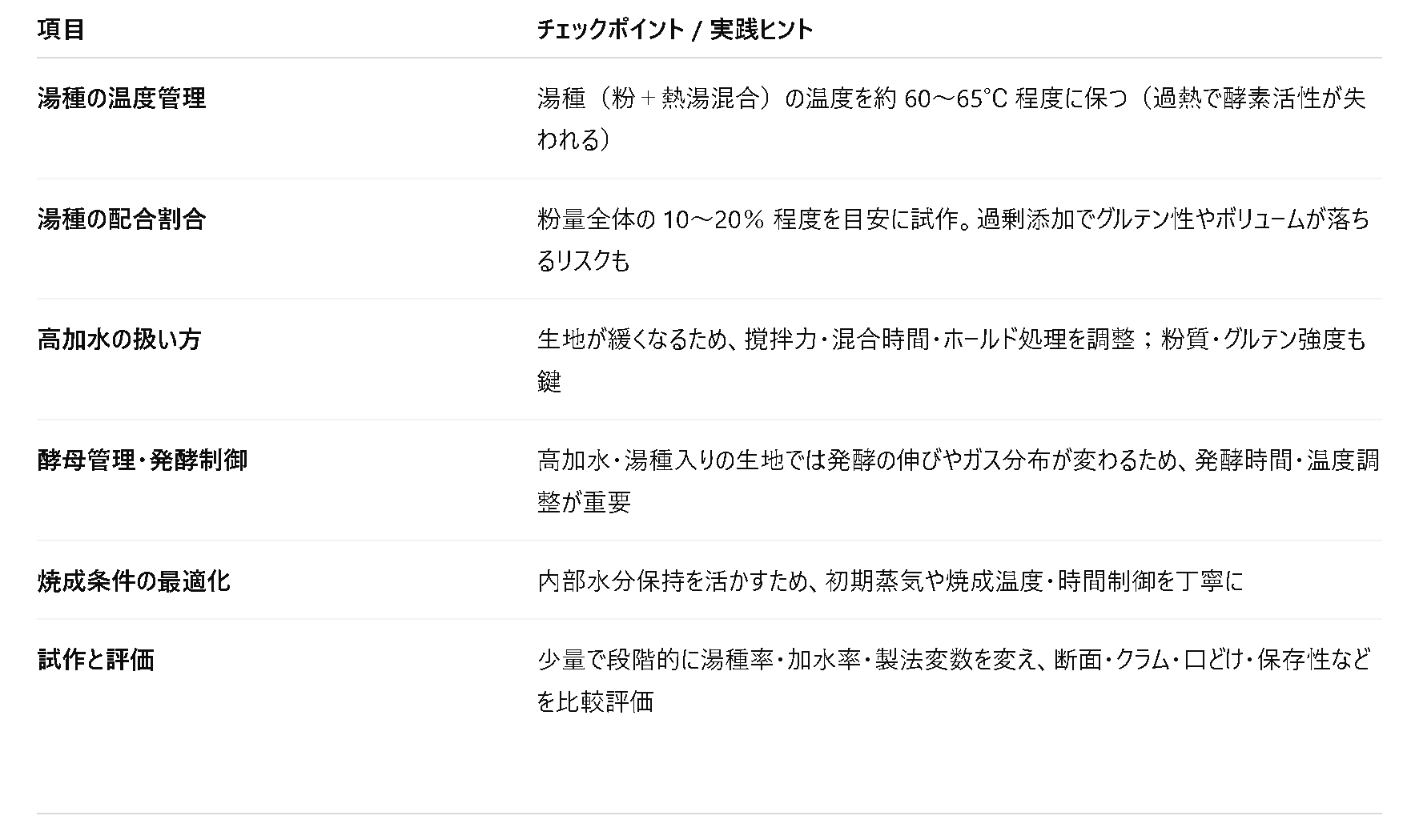

もちふわパンを目指す現場導入のコツと注意点

以下は、パン屋・職人が現場でこれらの技術を取り入れるときのコツ・注意点です

まとめ

湯種法は、でんぷんの糊化と保水性強化、老化抑制といった効果を通して「もちふわ感」の持続を助ける技術であり、農研機構などの公的研究にもその傾向が確認されています。

農水省

高加水製法を組み合わせることで、内部の湿潤感・気泡構造改善・口どけ感の強化を狙える可能性があります。

アルカリ水の活用については、理論的には興味深いが、現状では確立された公的論文は見つかっておらず、仮説ベースでの導入・評価が必要です。

現場導入にあたっては、温度管理・配合比率・発酵・焼成の調整という“調整余地”を意識して、段階的に最適化していくことが肝要です。