売れるサンドイッチの極意

売れるサンドイッチの極意 消費者に学ぶ、見た目・価格・ タイミングで差をつける方法

例年の消費者アンケートでも人気上位にランクインするサンドイッチ。

いまやベーカリーでも欠かせない定番商品となっています。

では、「売れるサンドイッチ」とはいったいどんなものなのでしょうか?

具材の選び方、見た目の工夫、価格設定、そして売り出すタイミング──

これらのバランス次第で、売上にもロスにも大きな差が生まれます。

今回の特集では、288 名への消費者アンケートと有名店の成功事例をもとに、「手に取ってもらえるサンドイッチ」のポイントを徹底解剖。

すぐに実践できる、売上アップとロス削減のヒントをご紹介します。

売れるサンドイッチの条件とは? 主婦層に聞く!リアルな声

今回のアンケートでは、サンドイッチの“ 選ばれる理由” をテーマに調査しました。

人気の具材から、見た目の工夫、価格帯の意識まで…。

消費者がどんなポイントで手に取るかが見えてきました。

いずれも昔から定番の味わいで、 安心感・食べ慣れた具材が人気!

定番が売れるのはなぜ? 消費者 が求めているサンドイッチとは

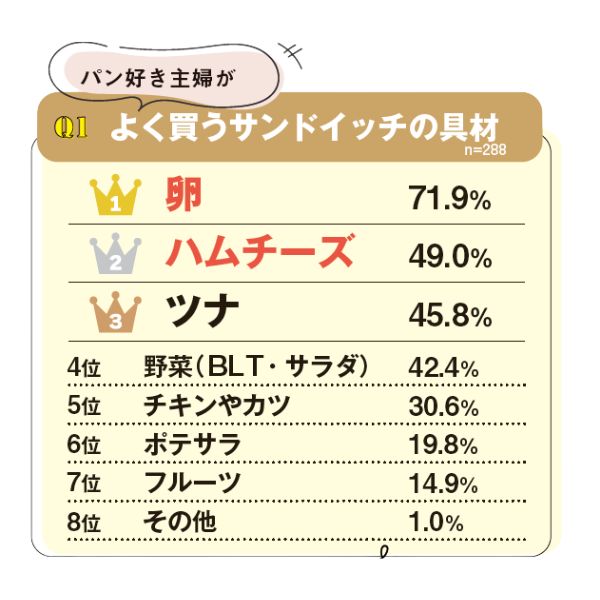

Q1「よく買うサンドイッチの具材」では、「卵( 71.9%)」が圧倒的トップ。

次いで、「ハムチーズ( 49.0%)」「ツナ(45.8%)」「野菜( BLT・サラダ含む)( 42.4%)」と、親しみのある定番具材が上位を占めました。

いずれも昔から定番の味わいで、安心感・食べ慣れた味・世代を問わない人気が根強いことが伺えます。

一方で、「チキンやカツ(30.6%)」「フルーツ(14.9%)」といった変化球や嗜好性の強い具材も一定の支持がある点も見逃せません。

これは、「食べごたえ」や「ご褒美感」「季節感」などを求める消費者のニーズとも言えそうです。

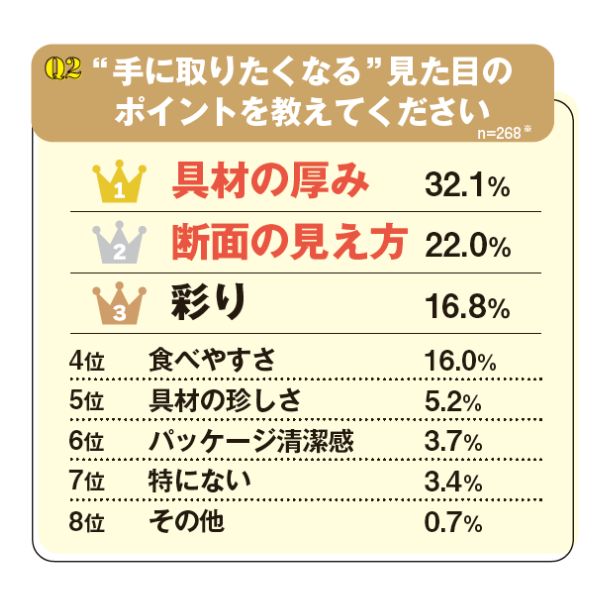

また、Q2「手に取りたくなる見た目のポイント」では、1位「具材の厚み( 32.1 %)」、2位「断面の見え方(22.0 %)」、3位「彩り(16.8%)」という結果に。

具材そのもののボリューム感や、断面から見える“中身の情報量”が購買を後押ししていることが分かります。

つまり、消費者は「なにが入っていて」「どれくらいの量で」「どれくらい満足できそうか?」というポイントを視覚で判断しているのです。

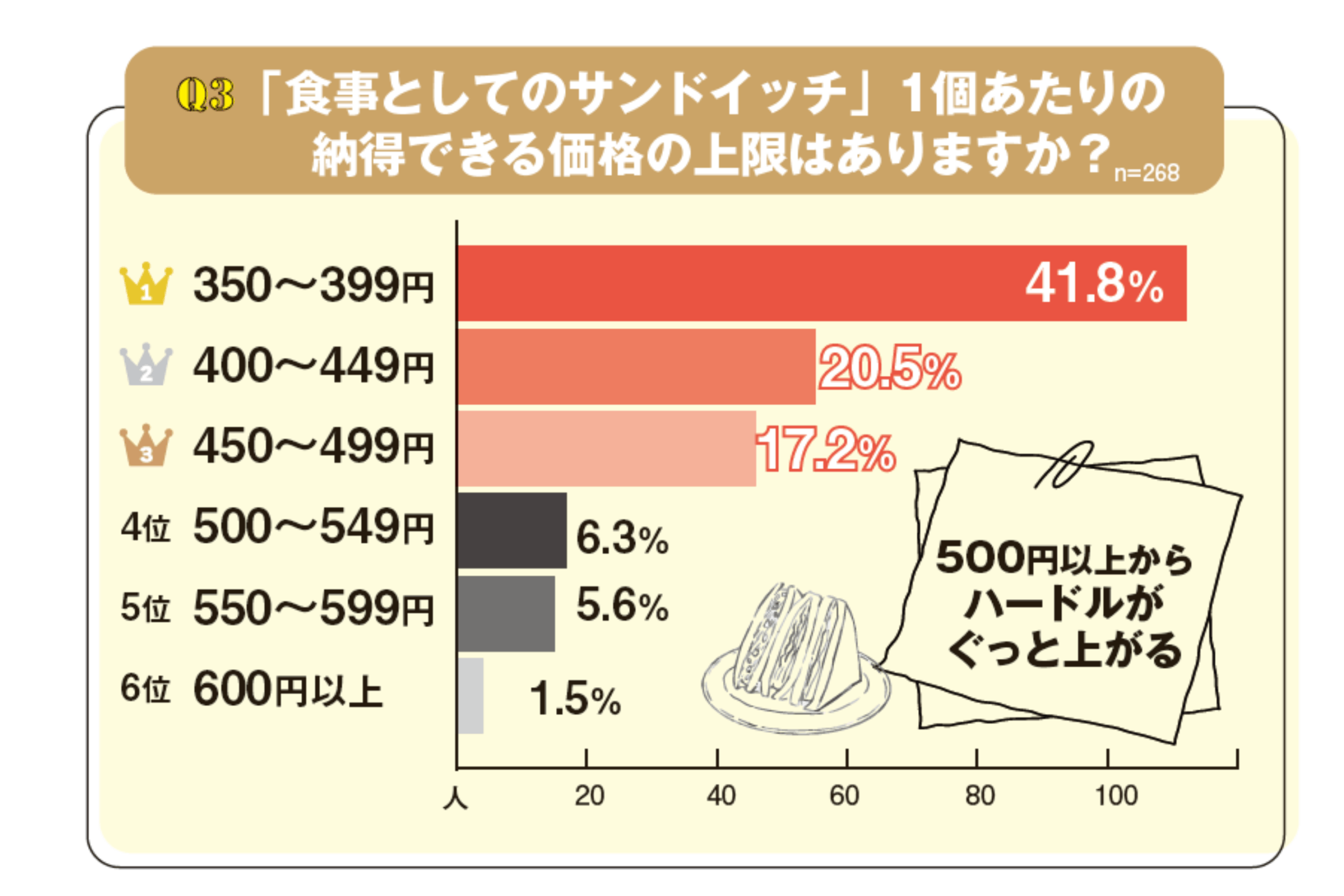

そしてQ3「納得できる価格の上限」では、最も多かったのが「350〜399円(41.8 %)」。

次いで「400 〜449円(20.5 %)」「450〜499円( 17.2 %)」と続き、500円以上に支持が集まる割合は極めて少数派。

食事としての満足感は重視されながらも、“サンドイッチ=手軽なランチ”という価格帯の期待感も根強いことがうかがえます。

<Point>定番+満足感+価格感の バランスがカギ

サンドイッチに求められているのは、“ 定番の安心感” に“ しっかり食べられる満足感”、そして“ 買いやすい価格帯” のバランス。

「変化球」も受け入れられる余白を持ちつつ、まずは「定番をより魅力的に見せる」ことが、売上の鍵となりそうです。

衝動買いの正体―消費者心理× 時間帯× 商品設計のヒント

「予定になかったのに、つい手が伸びる」。そんな“ サンドイッチの衝動買い” には、どんな理由があるのでしょうか?

売れるサンドの裏側にある、消費者のリアルな心理に迫ります。

衝動買いを誘うのは見た目と 限定感ーそして「空腹」

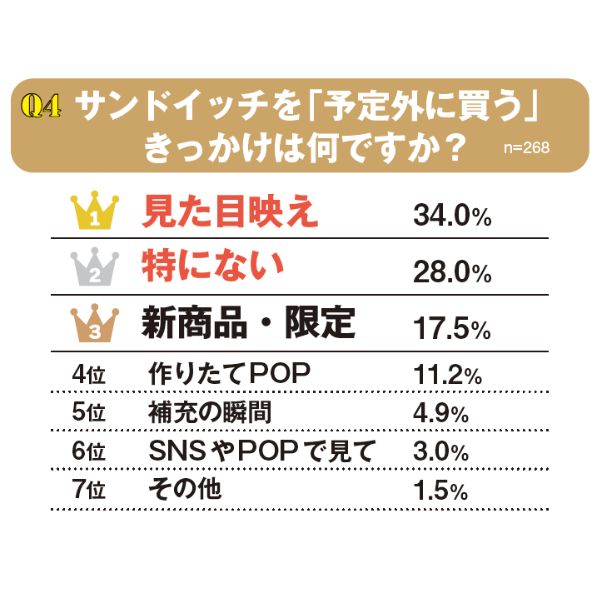

「予定になかったサンドを購入した理由」として、「見た目映え(34.0%)」がダントツの1位に挙がりました。

見た目のインパクトや彩り、ボリューム感など、“ 食欲をそそるビジュアル”が、購買意欲を大きく後押ししていることがわかります。

SNSに投稿したくなるような「断面映え」や、思わず目に留まる「新商品・限定」POPといった要素は、まさに“その場で手に取りたくなる魅力”として機能しています。

一方、「特にない(28.0%)」という回答も2位に。

理由がないように見えて、その裏には「空腹」というシンプルかつ強力なトリガーが隠れている可能性があります。

実際、自由記述には「お腹がすいていた」「お弁当を忘れた」「食べたいから」など、「今すぐ何かを食べたい」=生理的欲求による購入が複数寄せられていました。

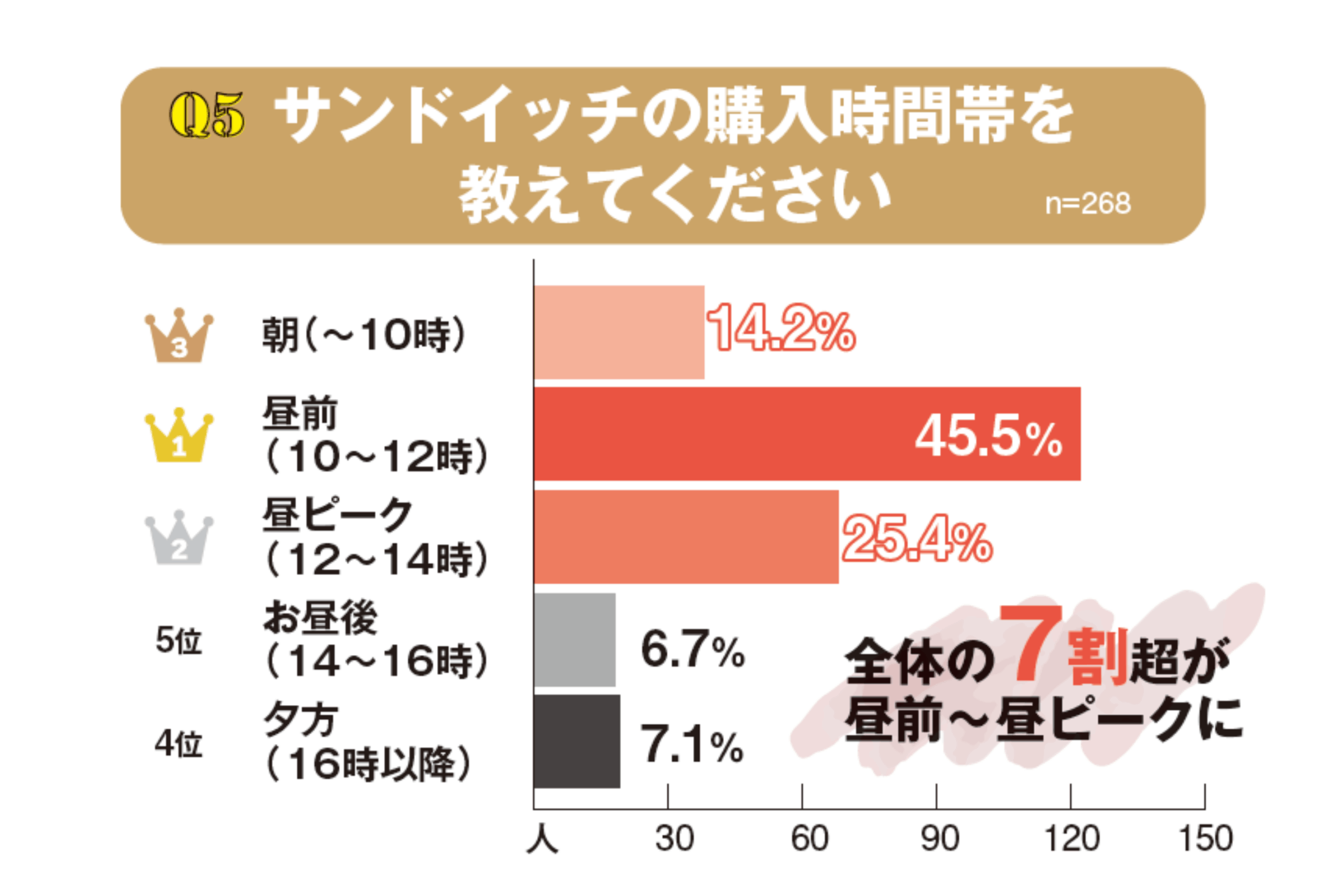

この傾向を裏付けるように、サンドイッチの購入時間帯は「昼前(10〜12時)」が最も多く、45.5%を占めています。

朝よりも昼ピークよりも「お腹がすいてくるタイミング」に集中しており、これは「お昼ごはんとしての選択肢」としてサンドイッチが支持されていることの表れだと言えるでしょう。

つまり、サンドイッチを衝動的に購入する背景には、単なる見た目の良さや限定感だけでなく、「これひとつで食事として満たされそう」という安心感と即時性があるのです。

消費者はその瞬間、「おいしそう」に加えて「ちょうど食べたい」「すぐ満たされたい」と感じた時、サンドイッチを選んでいるのではないでしょうか。

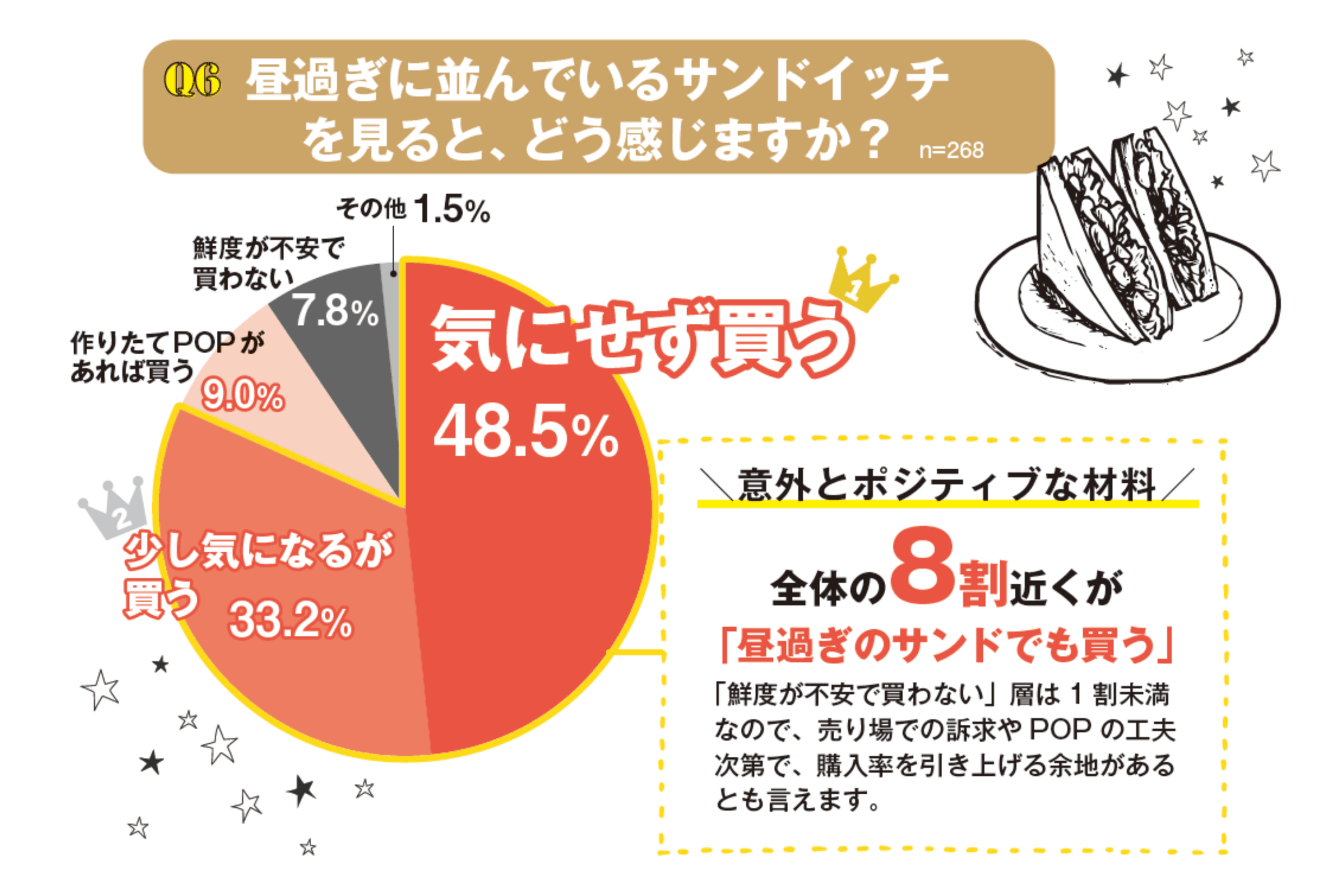

一方で、興味深いのが「昼過ぎに並んでいるサンドイッチ」を見た時の印象( Q6)です。「気にせず買う」が48.5% 、「少し気になるが買う」が33.2%と約8割が「買う選択肢を持っている」という結果となりました。

「鮮度が不安で買わない」という人はわずかであり、多くの消費者が、昼過ぎにサンドイッチが並んでいても、それを理由に購入を控えるわけではないことがわかります。

しかしながら、(Q5)で確認された通り、実際に購入が集中しているのは「昼前〜昼ピーク」です。つまり、気にしないからといって、買う人が多いわけではない。

売れるタイミングはあくまで「お腹がすいてくる時間帯」に限られているのです。

このことから導き出されるのは、「売れるのを待つ」のではなく、「売り切るための設計」が必要という考え方です。

たとえば、午前中にしっかりと商品を出し切り、昼過ぎには「完売」の状態を目指すことで、ロスを減らしつつ、売れているお店感を演出することもできます。

もし午後にも一定数並べたい場合には、「作りたてPOP 」や「数量限定」「午後の割引」など、明確な売る理由を打ち出す販促施策が効果的といえるでしょう。

まとめ:昼過ぎに「売れる」ではなく 「売り切る」が最適戦略

【Q5】のデータを見ると、実際に購入されている時間帯は、売上の7 割超が昼前~昼ピークに集中しており、それ以降の時間帯はぐっと需要が減っているのが現実です。

たとえ「気にせず買う」人が多いとはいえ、昼過ぎに売れる数自体が少ないということは、結局のところ「売れるサンドイッチ」は昼前~昼ピークで売り切るべきという結論になります。

午後の売場は「補充」よりも「完売」の設計がベター。

どうしても残る場合は、「作りたてPOP」や「値引き」などの販促が後押しになりそうです。

食べごたえこそ、最大の販促ツール

主婦アンケートで圧倒的人気No.1 だった「卵サンド」。

東京・東北沢の〈BAKER Aoyagi〉では、味・見た目・手間、そのすべてに“ もうひと工夫” を効かせた一品で、お客の心をつかんでいます。

金乃卵サンド

2種類の卵を使用:

・特製の味玉

・いぶりがっこ入り卵フィリング(燻製香のアクセント)

いぶりがっこの使用理由:

燻製卵の代替として香りを担う役割。

結果的に味の奥行きが増し、消費者の記憶に残る仕上がりに。

調理の工夫:

もともとはもっと手間のかかる製法(卵の燻製)だったが、現在は“ 美味しさとオペレーションの両立”を実現。

1個で満足感:

断面の迫力、卵の量感から「1個でお腹いっぱいになる」満足感を訴求できる商品。

消費者アンケートでは「具材の厚み」「断面の見え方」「彩り」が“ 手に取りたくなる見た目” の上位を占めた。

この卵サンドは、まさにその三拍子が揃っている。

価格は税込740 円。

卵の原価だけで200円近く、全体では原価率50%に迫るものまで。

それでも、青柳さんは「結果的に看板商品になった」と語る。

“ 少し値が張っても買いたい” と思わせる満足感と見た目のインパクト。

調査でも、「衝動買いの理由は“ 見た目映え” が1 位」「1個で食事を済ませたいという声が多い」というデータが出ており、同店のサンドはまさに今のニーズにマッチしている。

定番だからこそ、“もうひと手間” で差がつく

サンドイッチの定番といえば、卵・ツナ・ハム。

多くの店で扱われるこれらの具材は、ベーカリーにとっても“ 作るべきラインナップ” と位置づけられている。

同店では、サンドイッチづくりにおいて、味や構成だけでなく「再現性」と「提供オペレーション」も重視。

製造は奥様からスタッフ4名へと技術が受け継がれ、誰が作っても品質が保たれる体制を整えている。

サンドは見た目が命。

だからこそ、細部まで作業を標準化し、現場でまわせる設計に落とし込んでいるのが特徴。

卵だけで原価が200円を超えるなど、素材にもこだわる。

全体の原価率は50%以上。

それでも、「食べごたえがある」「これが食べたい」と買いに来る客が絶えず、結果的に同店の看板商品として支持を集めている。

ボリューム感・満足感・断面映え。

消費者アンケートでも“ 選ばれる要素” として上位に挙がったキーワードが、このサンドにはすべて詰まっている。

定番だからこそ、“ 少しの手間”で印象は大きく変わる。

それを証明しているのが、ベーカー青柳の卵サンドだ。

選べる楽しみと、支持される定番

東京・板橋で長年愛される〈明治堂〉は、地域に根差した“ 町のパン屋”。幅広い客層に向けて多彩なサンドイッチを展開しています。

豊富なラインナップ

サンドイッチの主役は、卵・ツナ・ハムといった定番具材。

これらを軸に、フランスパンのフィセルを使った日替わりサンド、カツサンド、レタスをふんだんに使ったサンド、ベーグルサンドまで、常時複数種類を用意している。

特にベーグルサンドは、2種類の具材を半分ずつ組み合わせる形式が好評で、売上の柱となっている。

オペレーションと価格設定

サンドイッチは2階の調理場で専任スタッフが製造。

午前中から午後1時半頃まで集中的に仕込み、必要に応じて追加される。

フランスパンを使ったサンドは昼前に仕込まれ、調理パンは随時追加が可能な体制に。

販売はレジ前のショーケースに陳列され、来店客の目に自然に入る導線が設計されている。

価格帯はパックサンドが550~620円、フランスパンサンドは400~520円台、レタスサンドは390~420円、ベーグルサンドは460円前後。

コンビニと競合できる手頃さながら、ボリュームのある内容でリピーターを獲得している。

原価率は約3割を維持。

食材や人件費の高騰で昨年8月に値上げを行い、さらに再調整も視野に入れている。

販売状況とロス対策

客層は近隣で働く若い世代から子育て中の母親、年配層まで幅広い。

ピークは昼前後の11時~14時。

平均客単価は1,500円ほどで、平日は40万円台、土曜日は60万円台、多いときには90万円に迫る売上を記録する。

夏場は売上が落ち込む傾向があるものの、安定した集客力を誇る。

サンドイッチは生もののため売れ残りはロスになるが、翌日のスタッフ食事やSNSも積極的に活用し、雨天などで在庫が多い場合には割引告知を行い、フォロワーの来店を促す取り組みも行っている。

客層に合わせる幅広いラインナップ

明治堂のサンドイッチには、「地域に根差す店だからこそ続けられる工夫」が随所に表れている。

例えば、2階の調理場で毎日仕込まれるランチのサンドイッチは、日替わりで内容が変わる。

閉店は19時までと比較的遅くまで開いているため、昼だけでなく夕方以降の買い物需要にも応えられる。

こうした「定番にほんの少しの工夫を重ねる姿勢」や「幅広い時間帯で食べられる安心感」が、世代を問わず支持される理由ではないだろうか。