“無理せず返す”パン屋の知恵袋──借入との上手なつき合い方

借入は“悪”ではない。現場のリアルな資金繰りから学ぶ、返済できる店の共通点

パン屋を営む上で、避けて通れないのが「借入」と「資金繰り」。

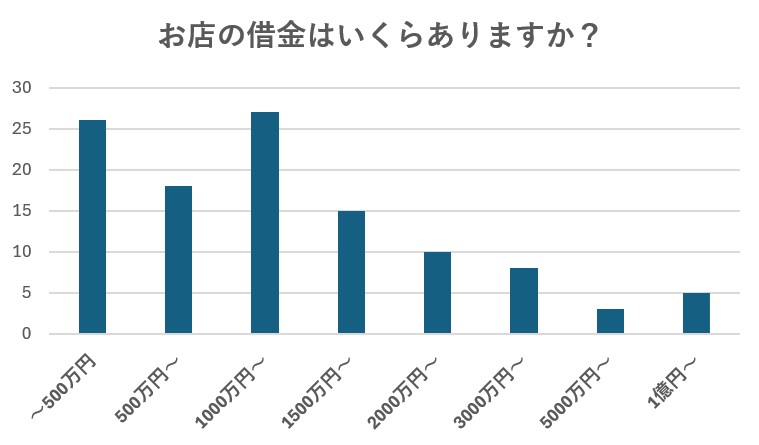

今回、全国112名のベーカリー・パティスリー経営者に「借入額と返済の実態」についてアンケートを実施した。

結果、約6割の店が「~1000万円」以内の借入で運営しており、そのうち7割近くが「返済できている」と回答した。

一方で、「不安」「売上」「キャッシュ」「銀行」というワードが頻出しており、資金繰りに関する悩みは金額の大小を問わず、経営者共通のテーマとなっている。

▼このホンネから回答を見てみよう

▼このホンネ記事もオススメ!

「資金繰りが苦しい」店に共通する3つのパターン

コメントの中には、「先行きがわからない中で借りるのが怖い」「売上が安定しない月は返済が重く感じる」といった声も多い。

分析すると、資金繰りが苦しくなる店には次の共通点が見えてきた。

・売上変動が激しく、固定費の比率が高い

→ 家賃・人件費の負担が大きく、キャッシュが滞留しやすい。

・仕入れや在庫管理の見直しが後手

→ 廃棄や余剰原料でキャッシュアウトが増加。

・借入に対する「防衛意識」が強すぎる

→ 「借りない=安心」という発想で、攻めの投資ができない。

「返済できるパン屋」がやっている5つのこと

返済が「できている」と答えたパン屋に共通していたのは、“日常の数字管理”を習慣化していることだ。

アンケートの自由記述から特に多かったノウハウは以下の5つ。

支出を毎日チェックする(21件)

>「出ていくお金を毎日確認。使途を見直す」

固定費を小さく保つ(7件)

>「設備は中古でも、動けば十分」

売上アップの仕掛けを欠かさない(4件)

>「平日限定パン」「予約販売」で安定収入を確保。

キャッシュを手元に残す(2件)

>「月商の1.5〜2か月分は現金でキープ」

“返済をビジネスの一部”として捉える

>「返済計画も経営戦略のひとつ。返す力がつけば次の投資ができる」

これらは単なる節約術ではなく、「お金を回す技術」=経営力そのものと言えます。

借入を“怖くないもの”にする考え方

もちろん、ただ値上げすればいいというわけではありません。

アンケートの中には「地域的に高くできない」「高齢者が多い」「買う量が少ない」などの声も。

値上げを考えるときは、

・“買いやすい価格帯”を残す(小さなパン・100円台商品など)

・高価格帯と低価格帯のバランスを取る

・素材や製法など“理由”をきちんと伝える

ことが大切です。

価格を上げてもお客様が離れないお店は、“理由と納得感”をきちんと伝えているところなんですね。

“借りない勇気”より、“返せる力”を持とう。

借入は「恐れるもの」ではなく、経営を拡張するための「道具」。

資金繰りを日々見直し、返済をコントロールできる店こそが、安定した経営を築いています。

アンケートを通して感じたのは、「日々の数字に目を配る店ほど、地に足のついた経営をしている」ということ。

大切なのは完璧さではなく、“今の店の状態を自分で把握していること”なのかもしれません。

▼このホンネ記事もオススメ!