食感×体験が鍵 ― ハイブリッド&ハイテクスイーツ最前線

スイーツの評価軸は、ここ数年で大きく変わりました。

「美味しい」は当たり前。その先にある“食感の驚き”と“体験の楽しさ”が、選ばれる基準になりつつあります。

SNSでは、

・パリッと割る瞬間

・中からクリームが溢れる動画

・聞こえる“ASMR的サウンド”

などが拡散のトリガーとなり、ブランドの武器に。

さらに、

異文化・異食感を掛け合わせる“ハイブリッドスイーツ”、テクノロジーが生む新しい体験“ハイテクスイーツ”は、パティスリーにおける差別化の最前線に来ています。

本稿では、国内外のデータと事例をもとに、パティシエが次に仕掛けるべきテーマを深掘りします。

■1|なぜ今「食感×体験」が求められているのか?

●SNS時代、“見た瞬間に食べたくなる理由”

インスタやTikTokでは、「割る瞬間」が視聴完走率を高める重要要素と分析されています。

食のECでも、動画訴求型スイーツが拡大しているとのレポートがあります。

✅ 味→写真だけでは差がつきにくい

✅ 食感→動画で伝えやすい

✅ 体験→購買理由に直結する

つまり、食感の可視化=購買動機。

●「ハイブリッド化」は市場拡大の必然

カヌレ×◯◯、クロワッサン×◯◯…

ジャンル横断型が注目されていると複数の記事が指摘。

理由はシンプル:

✅ “知ってる美味しさ”ד未知のワクワク”

→ハードル低く話題化しやすい

●コロナ後の「体験回帰」

外食・観光が戻り、“特別な体験”の需要が急上昇。

作り立て演出や自分で完成させる要素(セルフ加熱など)も追い風。

■2|ハイブリッドフォーマットの技術設計

●ポイント①:異食感の組み合わせ

外:パリッ・ザクッ → 高音域の食感

中:とろっ・もちっ → 低音域の食感

→ リズム差が快感を生む

例:焼成後に急冷し外硬化、中保湿設計

(チョコレートシェル+エア混合クリームなど)

●ポイント②:熱と冷のギャップ演出

温かいソースが溶け出す

冷たいムースが割れて現れる

【技術】ロウ付近の融点調整、分離耐性乳化

●ポイント③:割る体験の設計

割りやすい局所薄加工

ASMR効果を意識した厚みコントロール

→動画で“音”が重要な訴求になる

●ポイント④:運用まで食感を維持

職人泣かせはここ。

湿気・離水・輸送で劣化しやすい。

→撥水性ショコラ、耐離水コーティング等の活用を提案。

結論:

体験のピークを“食べる瞬間”に揃えるための逆算が必要。

■3|国内外ケーススタディ

◆事例①:感触革命「パキパキティラミス」

SNSで爆伸びした“割るティラミス”

→ 特徴は 音×動画×断面。

学び:

ティラミスという“固定概念ある定番”を更新

割る演出で「自分が主役」になる

◆事例②:世界発「カヌチュロ(カヌレ×チュロス)」

食べ慣れた味同士の意外性ある組合せ

→ ハイブリッドスイーツの象徴として紹介。

学び:

名前が強い:説明不要で話題性

屋外販売と相性抜群

◆事例③:コンビニの食感研究

「ザクとろ食感 スモア」シリーズ

→ 大手が本気で食感訴求にシフト中。

学び:

大量生産でも食感訴求は強い武器

一般層≒プロが見習う成功指標

◆事例④:映えと物語の融合

“必殺スイーツ”は

パッケージ+体験+季節性がセット。

例:

限定色/仕掛け付き

「割る瞬間」のイラスト

行列・予約制 → ステータス化

■4|パティスリー視点:明日から使える実践法

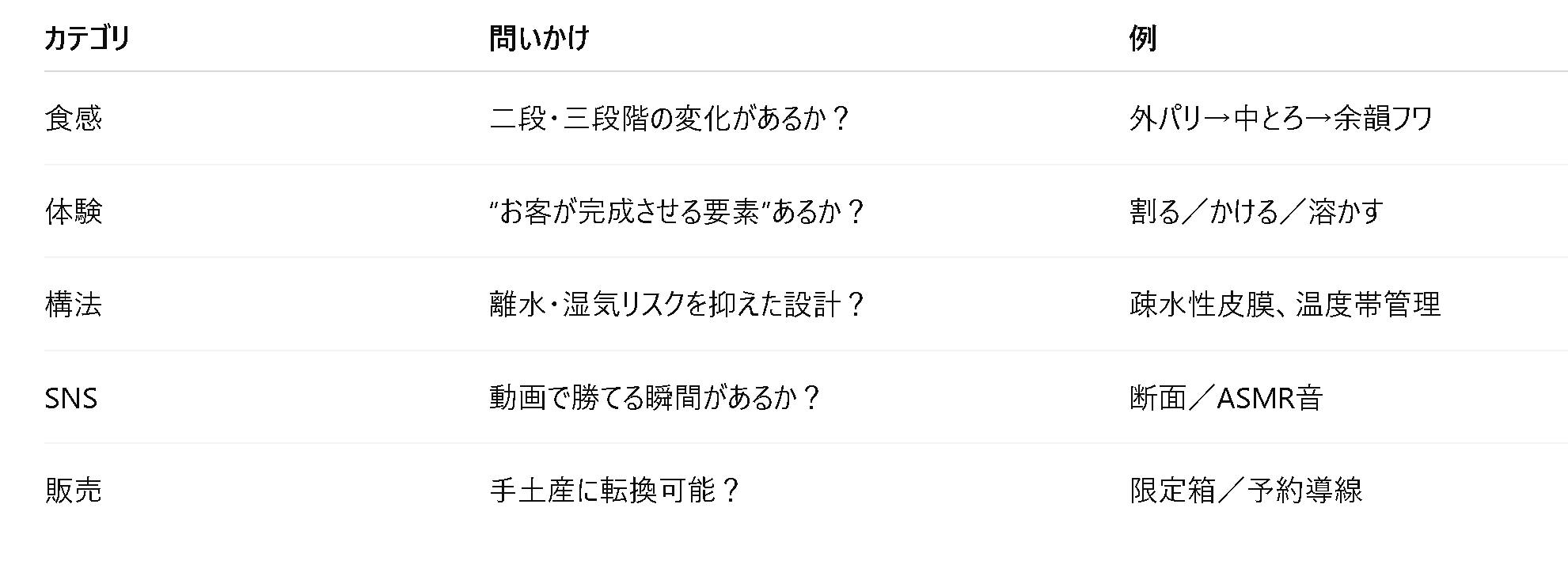

✅ シェフ用チェックリスト

✅ 開発アイデア3案(提案)

① ショコラ・クラッキング・ティラミス🍰

外:ショコラ殻が「パキッ」

中:生マスカルポーネムース

演出:スプーンではなく、手で割らせる

② カダイフ×シューのザクもちバトン

表面:カダイフ焼成でザクザク

中心:とろ生カスタード

世界観:中東スイーツのモダン化

③ 和スイーツの逆輸入ハイブリッド

外:抹茶ショコラシェル

中:とろ餡と生クリーム

対象:アジア観光客×ギフト需要

✅ オペレーションの壁を越える工夫

■5|市場展望:2026年、次の波

AIによる形状最適化

→ 割りやすい構造×美的最適点を計算

サウンド設計

→ “音の良いスイーツ”がカテゴリー化

AR/動画連携

→ スマホとの連携で「体験の拡張」

パーソナライズ体験

→ 推し色スイーツ、誕生日瞬間演出

パティシエは「体験デザイナー」。

美味しさの未来は、五感と遊ぶところにある。

■まとめ

✔ 食感は動画時代の言語

✔ ハイブリッド構成は話題性と理解の両立

✔ 体験設計がブランドの差別化に直結

✔ 技術・素材・販売導線まで統合して輝く

そして、最重要ポイントは――

「最高に楽しい瞬間」をお客様の手の中に設計すること。