「耐糖性イースト=糖分に強い」←実は誤解⁉ 意外と知らない耐糖性の仕組みと注意点

皆さんこんにちは、パン作り研究家のナオキパンです。

普段パン作りで糖分量の多い生地には耐糖性のイーストを使うように意識している方も多いのではないでしょうか?

ですが、実は「耐糖性イーストは糖分(浸透圧)に強いわけではない」ってご存じでしたか?

今回は耐糖性イーストの本当の仕組みについて科学的に解説していきます。

“耐糖性”効果が発揮されない⁉ 身近な「ある糖分」とは?

「耐糖性イーストならどんな糖分を使ってもしっかり発酵するでしょ?」

…それは誤解です!

実は、「ハチミツ」や「アガベシロップ」といった糖分を使用した場合、耐糖性の仕組みが活用されず、発酵力はガクッと低下してしまいます。

「なぜハチミツだとダメなのか?」

「メープルシロップはどうなの?」

色々疑問が湧いてきたでしょう。

その疑問を解消すべく、早速今回の本題である「耐糖性の仕組み」について詳しく見ていきましょう!

「耐糖性」の正体、それは「低インベルターゼ活性」

まず一つ大きな誤解から解いていきます。

「耐糖性」と聞くとなんだか人工的なイメージが湧いてくるかと思いますが決してそんなことはありません。

酵母菌の中にも様々な個性の菌が存在し、その中から多糖生地に向いている個性の菌を選んで培養しているだけです。

そして、多糖生地に向いている酵母菌の特性が「低インベルターゼ活性」なのですが

そもそもインベルターゼとは何なのか?

なぜ低インベルターゼ活性が耐糖性に繋がるのか?

詳しく見ていきましょう。

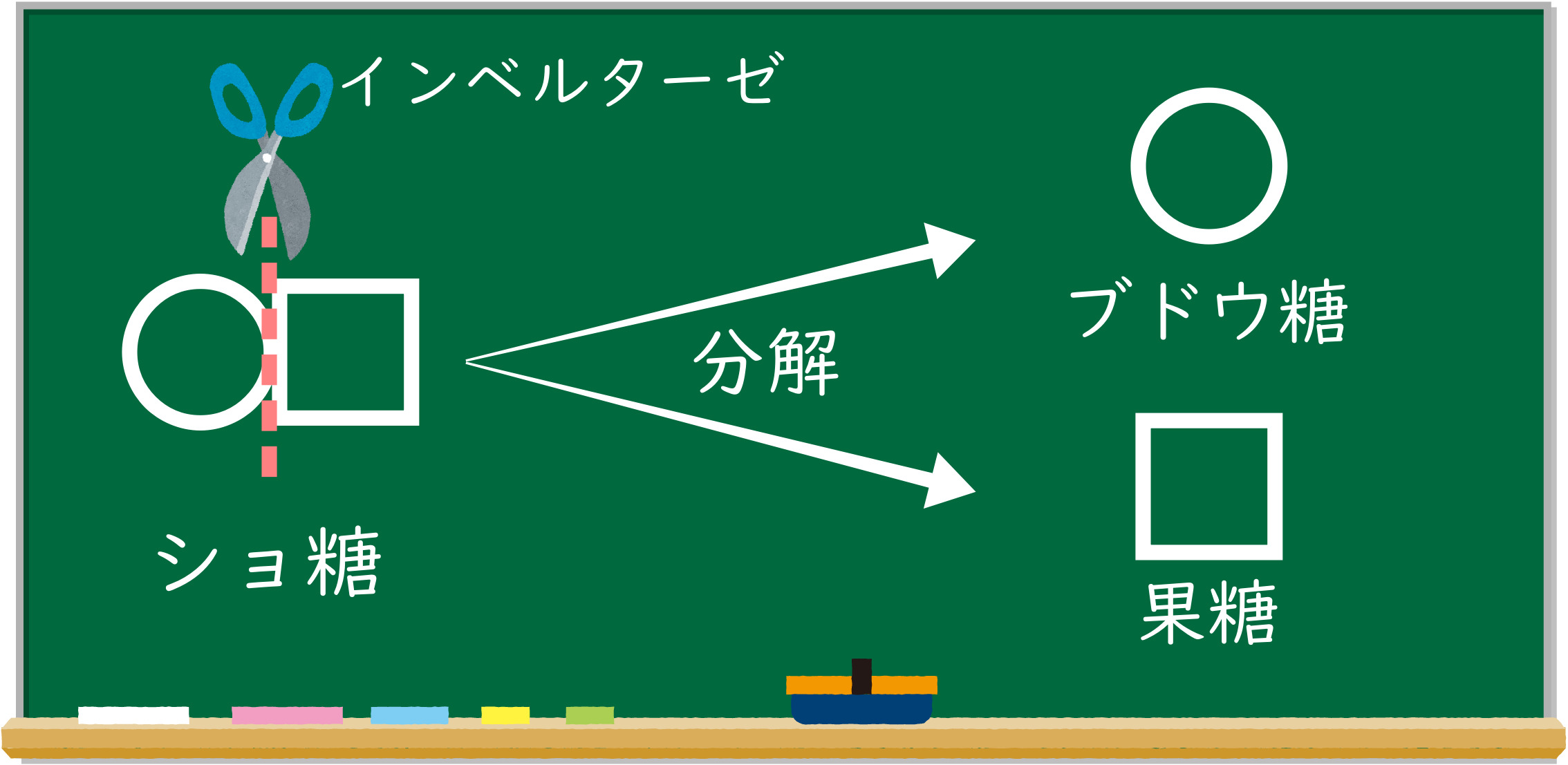

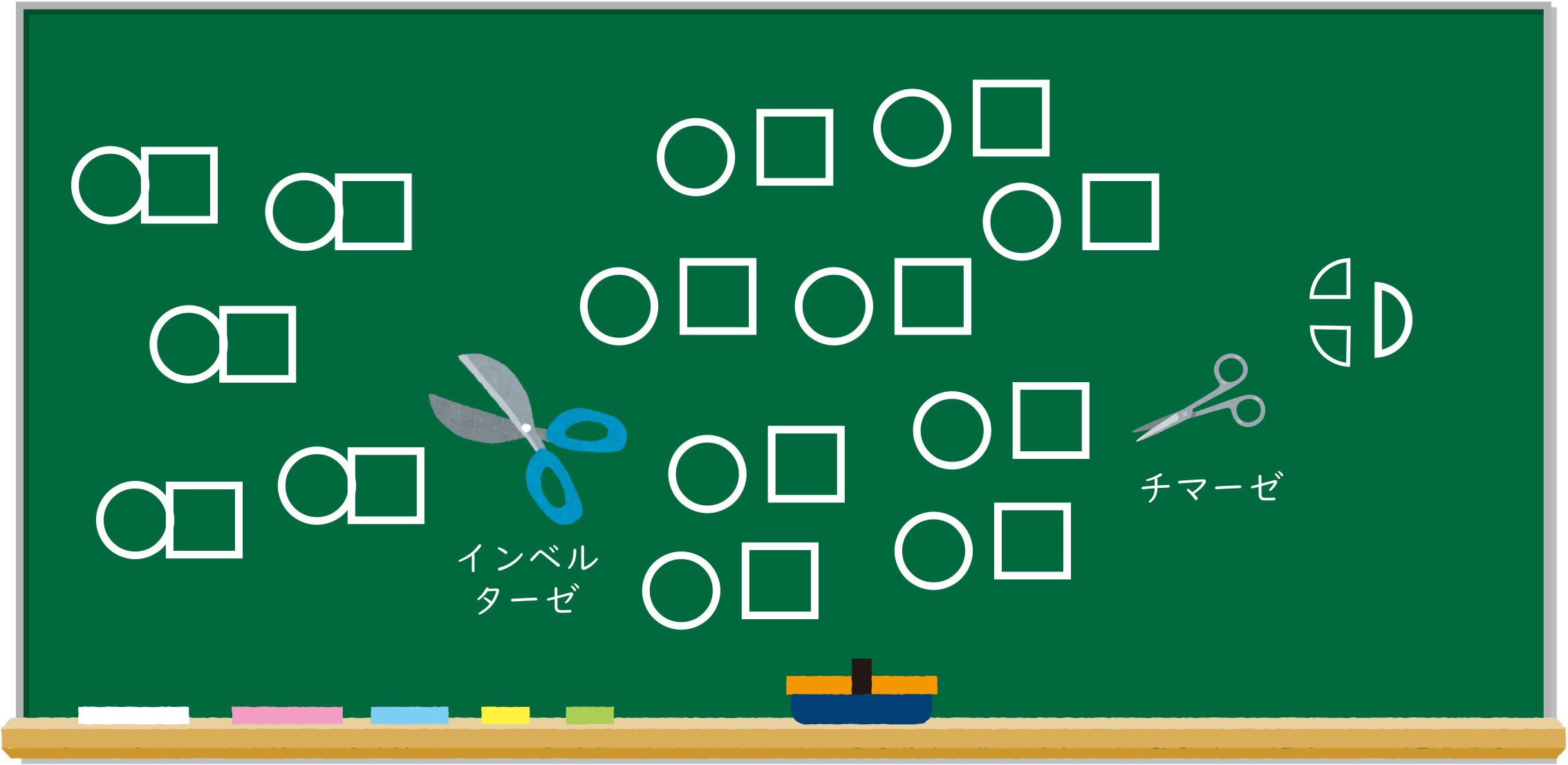

インベルターゼ=ショ糖分解酵素

「お砂糖は酵母菌の栄養源として直接使える」

と聞いたことがある方も多いかもしれませんが、実はこれは△です。

酵母菌が発酵や呼吸に直接利用できるのは単糖類(ブドウ糖・果糖)のみであり、これらは糖分子が単体で存在している非常に小さな糖分です。

一方で普段よく使われている上白糖やグラニュー糖、きび砂糖などこれらの固形糖分のほとんどは「ショ糖」つまり二糖類と呼ばれる分類の糖分で、糖分子が二つ連なって出来ている糖分です。

(ショ糖はブドウ糖と果糖が連結して出来ており、麦芽糖はブドウ糖が二つ連結して出来ています)

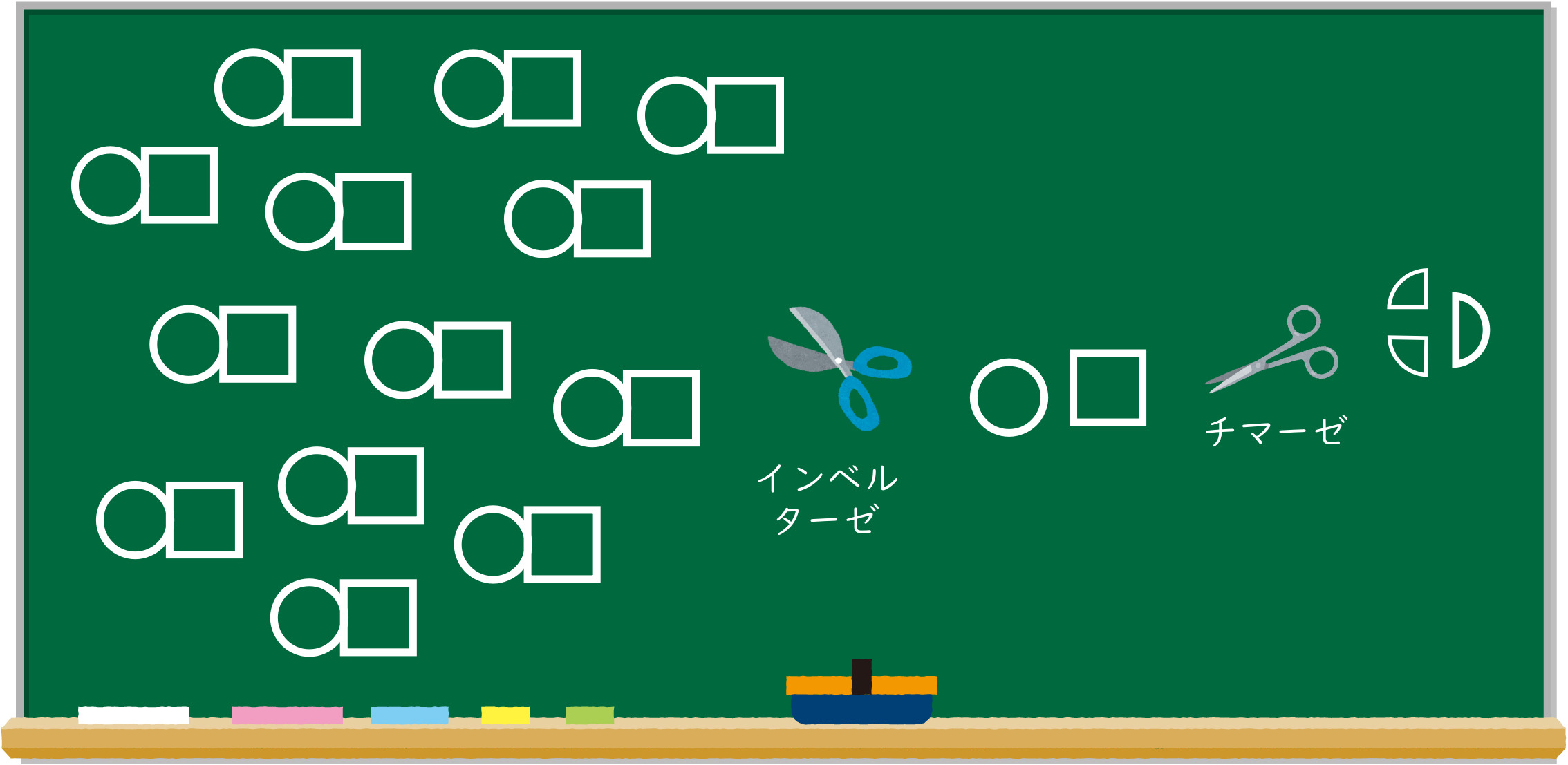

酵母菌は自信が持っているショ糖分解酵素「インベルターゼ」を使って、まずショ糖をブドウ糖&果糖に分解しなければなりません。

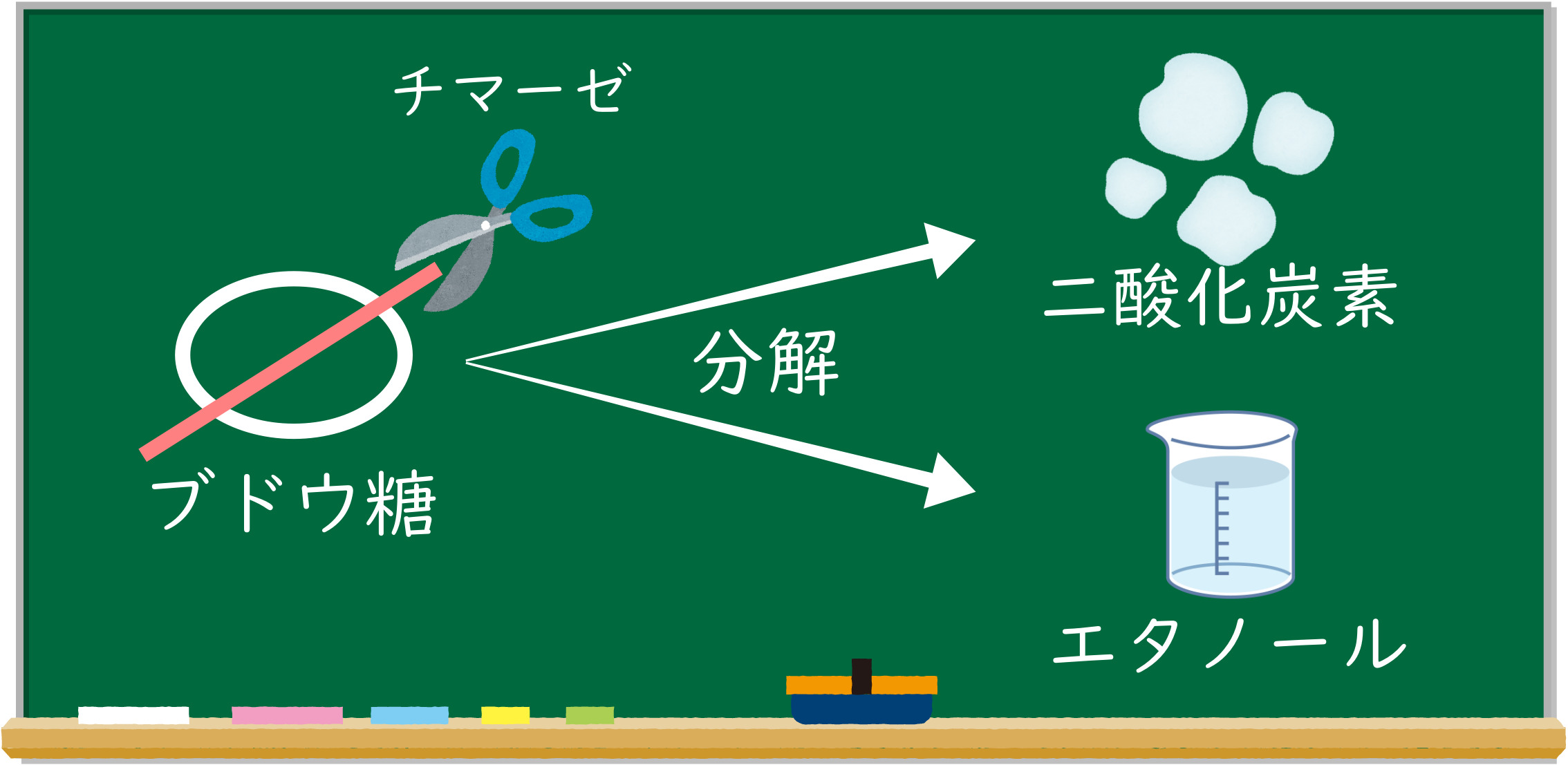

その後、ようやく酵母菌はブドウ糖と果糖を細胞内に取り入れることができ、同じく自身が持つ酵素「チマーゼ」によってこれらを二酸化炭素とエタノール(又は水)に分解するのです。

つまり、「低インベルターゼ活性」とはすなわち「ショ糖の分解スピードが遅い」という性質のことです。

「スピードが遅いってことは、やっぱり発酵も遅いんじゃないの?それがなぜ耐糖性に繋がるの?」

と疑問に思われた方も多いでしょう。

実は、「ショ糖分解が早いほど発酵力が低下する」という落とし穴があるのです。

低インベルターゼ活性の恩恵とは?

ここでまず、浸透圧について正しい知識を知っておきましょう。

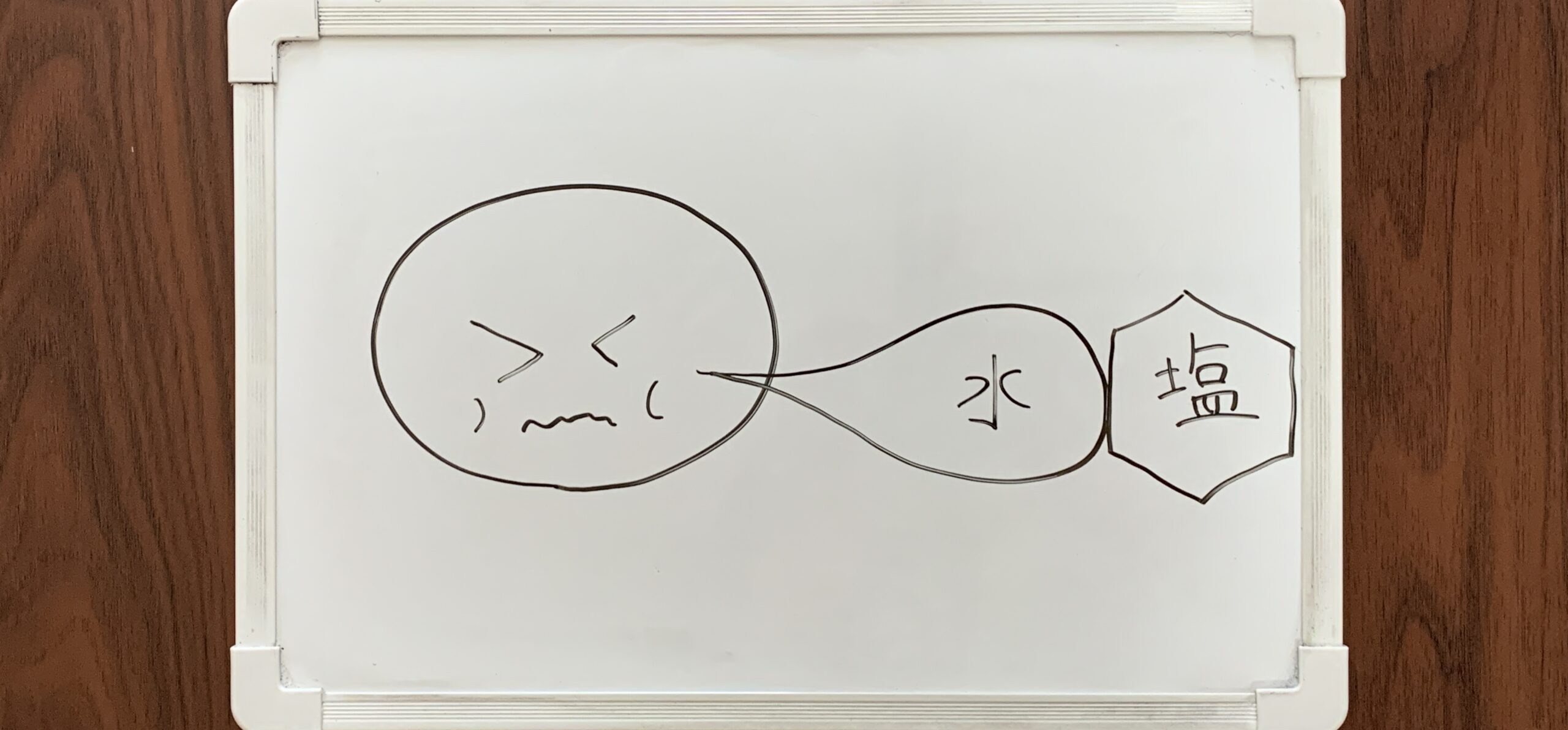

すごく簡単に言うと、糖分や塩分の濃度が高い生地内では、酵母菌の細胞内水分が生地の糖や塩に奪われてしまう現象です。

より科学的に詳しい解説はこちら。

~~Google 生成AIによる概要~~

浸透圧とは、濃度の異なる溶液が半透膜を隔てているときに生じる圧力を指します。

【浸透圧のしくみ】

溶質(水に溶けている物質)は半透膜を通過できませんが、溶媒(水)は通過できます。

濃度の低い溶液の溶媒が、濃度の高い溶液の方に拡散しようとする現象を浸透現象といいます。

このとき、水が移動しようとする力に相当する圧力を浸透圧といいます。

~~~~~~~~~~~~~~~~

※ナメクジに塩をかけると縮む現象も、塩の浸透圧によって細胞から脱水されて生じるものです。

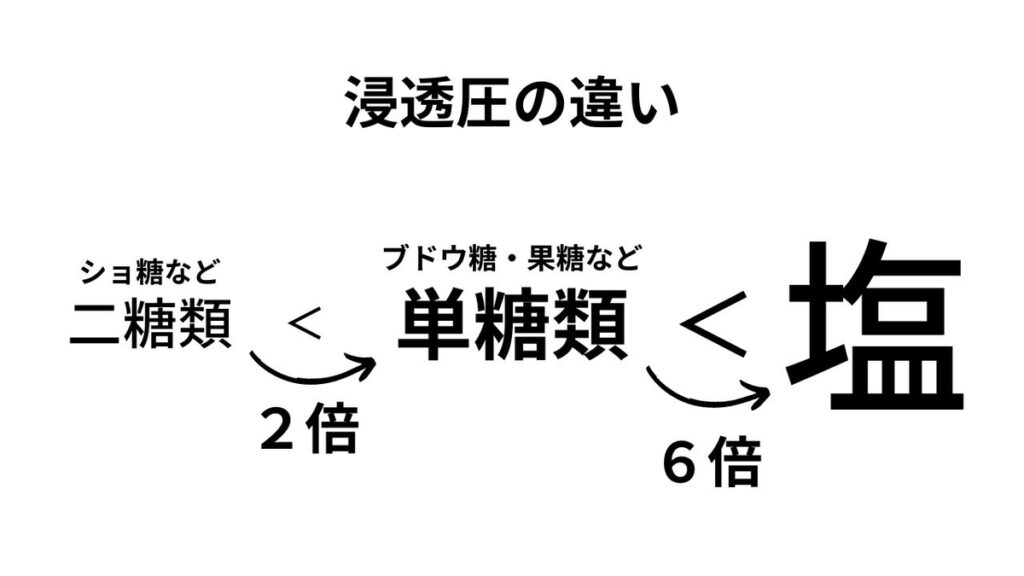

そして、この浸透圧という圧力は、その成分によって大きな違いが生まれます。

同じ量を使用していても、塩は単糖類の6倍もの浸透圧があり、単糖類は二糖類の2倍の浸透圧があります。

(塩は二糖類の12倍もの浸透圧を誇る、ということです)

ここで勘の鋭い人はお気づきかもしれませんが、インベルターゼ活性が高いと二糖類の分解がスピーディに行われてしまうが故に、生地内が単糖類であふれかえってしまい、浸透圧が急上昇してしまうのです。

こうなってしまうと、酵母菌は脱水され、チマーゼの活性も低下してしまい悪循環に陥ります。

一方でインベルターゼ活性が低ければそのような自滅は防げます。

浸透圧の急上昇が防げて、酵母菌の脱水も最小限に抑えられ、チマーゼの活性が極端に低下することもありません。

低インベルターゼ活性による浸透圧急上昇の抑制、これこそが耐糖性イーストの仕組みというわけです。

そして、この仕組みに当てはまらない糖分が「ハチミツ」と「アガベシロップ」なのです。

ハチミツだと耐糖性効果が発揮されない理由

ハチミツは上白糖などショ糖(二糖類)から成る固形糖分と違い、単糖類(果糖・ブドウ糖)から成るものです。

つまり、ハチミツを生地に練り込んだ場合、最初から浸透圧が砂糖の二倍高くなってしまうのです。

アガベシロップはほとんど果糖から成るので、こちらも同様です。

その代わり、ショ糖を分解するプロセスを経ず、ダイレクトに果糖やブドウ糖を分解できるため、高配合でなければ砂糖よりスムーズなガス発生が得られます。

ちなみに、メープルシロップはこれらと異なりショ糖(二糖類)が主成分なので、上白糖など固形糖分と同様に耐糖性効果がしっかり発揮されます。

この記事を書いた人